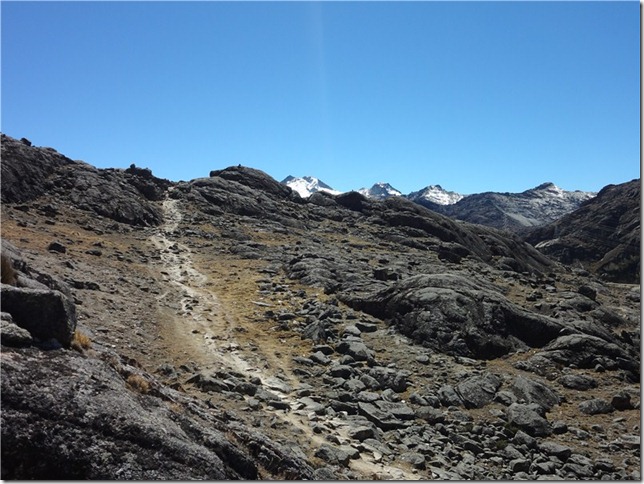

カララ、カララと氷の粒が傾斜を転がり落ちていく音を立てながら僕らは凍りついた雪原を

一步一步、6000mの頂きを目指して登っていた。

昼間に見えた遥かなるワイナポトシの切っ先は、今のこの時間はすっかり闇に吸い込まれていた。

ヘッドライトの頼りない明かりだけを頼りに一歩一歩。

見えないという感覚は、単純に強い恐怖を運んでくる。

加えて風。

ごうごうという音は容赦なく僕の体温を奪っていく。

それでも歩みは止めることなく足を運ぶ。

もともと凍りがかった雪面に、頼りなくも、しかし確実にアイゼンの刃を突き刺し歩く。

山小屋を出る際、僕らは2つのパーティに別れた。

テオと僕とサヌキくんの先発組。セバスチャンとモトミくんそしてフリアンの後発組。

内心、僕はフリアンと別パーティになったことで少し安心した部分もあったが、

しかしどうせならば皆で登頂したいもの。

時折、後ろを向いてはフリアン、モトミくん大丈夫か?と声をかけた。

歩くのは彼自身だけれど、こういう声の掛け合いに力をもらう部分も大きい。

それは以前コトパクシ山でガイドのマルコが僕に掛けてくれた励ましで十分承知していた。

あの時は、自分にまったくの余裕がなかったが今回は気持ちの余裕がある。

やはり一度でも6000前後の高所を経験していると、心持ちが違うようだ。

だから、あの時マルコの励ましのおかげで頂上に導かれたように、今度は僕がとなるべく声をかけて歩いた。

左手にエル・アルトの街明かりが見える頃、一組のパーティが僕らの進行方向とは逆に歩いてきた。

すれ違いざまに見ると、昼間健闘を誓い合ったドイツ人ツーリストの一人だった。

見るからに屈強そうな彼すらも受け付けないほどやはり山は厳しい。

すると段々とフリアンが遅れだした。

あとでモトミくんから聞いた話だと歩くペースの乱高下が激しく、それでかなり体力を消耗していたらしい。

おまけに写真だけば意地でも取ろうとするから突然立ち止まったりと著しくペースが不定だった。

2度目の休憩で、早くもセバスチャンがフリアンは下山し、モトミくんは僕らテオのグループに入って登頂を目指そうと提案した。

フリアン一人のためにモトミくんの登山が台無しにならないよう、

テオが僕らまとめて3人を引き受けると、ガイドたちの最大限の配慮だったと思う。

しかしフリアンは一蓮托生のザイルを結んだモトミくんは、このまま登ろうと食い下がる。

たぶん、モトミくんもみんなで登頂したいという思いは一緒だったのだろう。

しかし、それは出来ないとセバスチャン。

結局、モトミくんは僕らの隊列に加わって、フリアンはセバスチャンとマンツーマンで登れるところまで登ろうということに。

僕は4人隊列の一番後ろ。

正直一番後ろは辛い。

例えば、前方に足場の歩い場所があったとする。みなそれを慎重にクリアしていく。

一番後ろを歩いている僕は当然最後。僕が渡る頃には前方の二人はそれをクリアして歩いて行ってしまうので

ザイルが引っ張られてバランスを取りづらい。

正直、前の二人も余裕もないのだろう。

モトミくんも休憩の要求をするようになってきた。

サヌキくんも体力的に相当きついのだろう。

アイゼンが氷に突き刺さらない楽な歩き方をしょうとするから何度も足をとられている。

その都度後方から声をかけるが、すぐに元の歩き方に戻り集中が続かない様子。

当然、僕も3人パーティで歩いていた時よりも精神的、体力的にもきつい。

けれど、絶対に弱音は吐かないように、平静を保つよう努めた。

僕なりの精一杯の励まし方法だった。

夜半のワイナポトシは不気味なほどに美しかった。

周囲を真っ暗なシルエットに囲まれ、足元には果てなく続く白の回廊。

ひとたび歩みを止めれば途端に襲ってくる強烈な冷気と風。

何者をも寄せ付けないあの天空世界に再び僕は戻ってきた。

何度目かの休憩をはさみ、歩いていると妙な感覚に気づいた。

ヘッドライトなしでは歩けなかった足元の視界が、ひらけていることに気づいた。

ライトの明かりが逆に邪魔で、ライトが無い方が見通しが効くんじゃないかというほど。

僕らは長く続いた単調な雪原地帯を登りきり、稜線に近いところに出るところだった。

その先に眩しい光が見えた。

それは一瞬、登山用の目印になるための街灯か何かかと思うくらいはっきりと、そして眩しい。

もちろん、冷静に考えればこんなところに突然街灯なんてあるわけもないのだが。

光の正体は月だった。

稜線近くまで来て、山の反対側ある月が見えるようになったのだ。

それは感動的な眩しさだった。

月ってこんなに明るく大きかったんだ。

この日が満月かどうかは定かではないが、ちょうど日本では1月に2度満月が見れるブルームーンがなんちゃらと

騒いでいたので、ほぼ満月に近い形だろう。

月明かりは温もりこそなかったが、白のキャンバスに僕らの影をくっきりと落とした。

しばし、苦しいことも忘れてあの月に向かって夢中で歩いた。

きっとみんなもこの眩い月明かりに力をもらったんじゃないだろうか。

さっきよりも歩みがパワーが戻っている。

うっすらと東の空が白みはじめた頃、ようやくワイナポトシの先端を捉えた。

フリアンもなんとかついてきている。

ここまで来たら絶対にみんなで登りたい。

しかし、ここからが最大の難所。

傾斜80°はあるだろう氷壁を直登しなければならない。

乾季の今、氷が固く締まっているので慎重にかつ力強く登らなければならない。

幅も人ひとり分くらいの場所。

足を踏み外したら一発で仏様だろう。

先行組が順々にクリアしていく。

先にフリアン・セバスチャン組が行く。

先日のアイクスライム練習でフリアンが登れなかったのもあり、セバスチャンが上から引き上げるような形でクリア。

ここで僕らの番。

しかし、なぜかテオが動かなかった。

それどころか、ちょっとこっちに来いと。自分のところに僕等を引き寄せた。

とその時上から『Roooock!!!』と叫び声が。

声の方を見ると同時に視界に巨大なおよそ70cmはあろうかという巨岩が転げ落ちてきた。

巨岩は丁寧に僕らの登攀ルートをたどり恐ろしいスピードで転げ落ちていった。

寒気が全身を駆け巡った。

巨岩が転げ落ちたルートはさっきまで僕がいた場所だった。

ほんの数秒前にテオが僕を引き寄せていなかったら確実に死んでいただろう。

氷壁の上は雪から岩が露出した岩稜帯になっていて、足場の不安定な岩を上の誰かが踏み抜いたようだった。

改めて、ここは人の住む世界じゃないと感じるとともに、それを見ぬいたテオとフリアンを引き上げたセバスチャン

ガイドの実力に驚嘆した。

無事だれも滑落することなく氷壁を越えると、頂上へ向かって最後の稜線。

ここは肩幅ほどしか足場のない切り立ったエッジ上の稜線だった。

雪が風に晒され、岩が露出しているため、今まで以上に足場が悪い。

さっきの巨岩もフラッシュバックして足がすくむ程。

前の2人披露が限界に近いようだった。

もけれどあと数100m。

行ける。

最後は四肢をふんだんに使って、這うようにしてワイナポトシの山頂へ。

やった。

誰一人欠けることなく登った。

日の出間近に迫った地平を望む頂きを僕ら4人は踏むことが出来た。

サヌキくんは全身全霊、体力を使い切ったようでもう立ち上がることすら出来ないようだった。

明けゆく空はあらゆる命が太陽とともにあることを感じさせる。

山頂でかぶろうとラパスで準備したサルのかぶりものでテオと一緒に記念撮影。

僕も含め、4人とも初の6000mを越える山を登ったことになるのだが、

僕自身はあのコトパクシを越えるような強烈な手応えは得ることは出来なかった。

けれど、みんな4人で登り切ったということが嬉しい。

きつい行程を経て、みんなでこの太陽の温もりを分かち合えただけで十分だ。

僕らはいま誰よりも太陽に近い場所にいる。

6088mワイナポトシ完登。

そして僕等を山頂へ導いてくれたあの満月は、明けゆく地平の反対側で、ひっそりと小さく消えていった。